从另一面书写:

对张强表演性书法的批判性反思

冯洁 苏尼尔·曼加尼

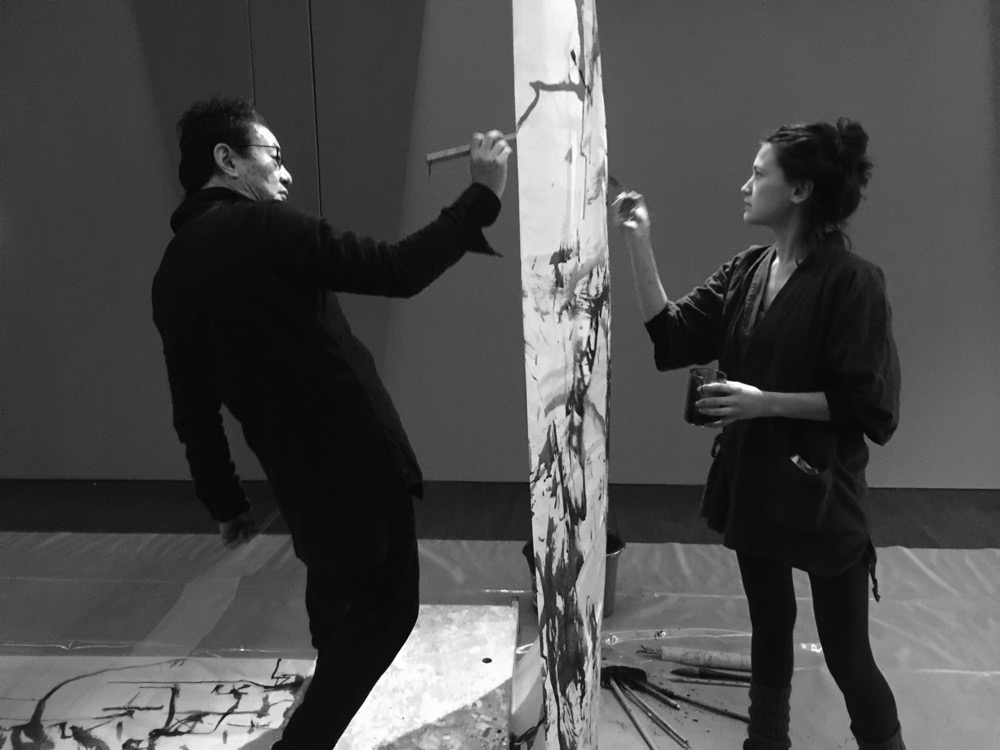

双面书法,2018-04 意大利威尼斯美术学院美术馆 张强+魏离雅

在欧洲书法可以说是一门行将没落的艺术。在当地一家艺术商店人们很容易购买到一套专门用钢笔和墨水书写的套装,并对其中的内容进行宽泛的研究。然而,这仅仅是业余爱好者的专利。书法在学校里没有人教,它也不是艺术和设计教育的一部分。当然它更不会被作为主要的艺术形式来考量。相比之下,在中国和日本,书法仍然受到尊敬,并与日常文化和高雅艺术(包括繁荣的艺术市场)相交融。可以说,导致书法产生如此不同命运的一个关键原因是语言和手稿的性质、地位是存在差异的,尤其是汉字的表意结构。此外,毛笔,虽然目前在中国很少使用,但是对于理解中国手稿来说,却是内在的。的确,笔迹对于欣赏汉字的结构和流动是至关重要的。汉字不是简单地在纸上划线,而是基于笔头(装满墨水)和手腕反转的充分维度。中国书法的三维性呈现出看似无穷的表现境界。

正如这篇视觉论文描述的,以下的陈述将围绕张强这个当代艺术实践者具体案例展开。艺术家可以被置于最近的“前卫艺术”运动(起源于20世纪80年代)中,,与许多书法艺术家一起,采用新颖的方法,创作出引人注目的作品,以引起人们对一个主题的反思或挑战传统思维。(Barrass 2002:36;另见:256-263)。这个运动必须在中国本身和更广泛的国际艺术世界的背景下被理解。白若思(2002)是研究中国书法的英国著名学者,对中国最近的书法发展进行了卓有成效的调查。他的目标是不可避免地把这样一个话题介绍给“西方人”——这个话题也是白若思认为一直“难以理解”和难以达到的。然而,同样地,他认为,在过去的50年里,中国出现了一种“新的力量”,正在吸引更广泛的国际观众(其中大多数人无法阅读中文剧本)。

作为西方美学和中国美学双重改变的结果,现代时期的书法更接近西方人。尤其是西方抽象艺术的发展,以及西方艺术对中国书法家的影响日益扩大,缩小了两者在艺术品位的差距。(Barrass, 2002: 11)

白若思的乐观主义可以从全球化的文化以及中西之间更大的“交流”的角度来解读。随着中国在全球舞台上的经济实力不断增强,可以说文化力量也在不断壮大。然而,白若思的说法也有一些盲目。中国书法现在更“平易近人”,这一事实显然取决于西方观点在中国语境中是如何被促进的。事实上,可以说,对于西方来说亚洲书法仍然属于“异国情调”(虽然不被高度重视),并且,令艺术界感到诡异的是,书法家作为艺术家的地位实际上只是在亚洲范围内才能得到承认。这篇文章的目的不在于纠正一个特定的艺术历史和地缘政治问题的错误。而是,以张强尤其是他的“双向”书法表演为例,考虑如何将对中国书法的拷问解读为书写,这把我们带向了更具解构性的内容。泰特现代美术馆的一堂特别的“书写课”为我们提供了理解中国书法的一个关键点,然而,在开启一般性的书写的时候(如之前经验性的书写),中国书法却陷入了双重的束缚,但是它想要得到被认可、理解,又只能在书法的狭隘定义、书写的文化范畴和规律中为人们认知。

张强(生于1962年)是中国著名的前卫书法家,他的表演实践是在全球、当代艺术、性别政治和跨文化交流的背景下形成的。他广泛地展示了作品(包括在大英博物馆、墨尔本联合广场和国家博物馆、香港的艺术公社、意大利威尼斯军械库、巴黎的大皇宫、韩国的市立美术馆、泰特现代美术馆、比利时皇家艺术与历史博物馆);在中国,他被认为是前卫运动的先锋理论家,并著有四十卷的《张强艺术学体系》等著作,他获聘两江学者,是多次国际会议的组织者。他从小就开始西式绘画,但之后便开始了有关中国书法实践和研究。他在23岁时完成了自己的第一本关于中国画美学的书,并在20世纪90年代初在山东艺术学院担任大学讲师,这让他有更多的时间从事他的实践。值得一提的是,他还教授四年制学位课程《西方艺术史》——这是一门他的同事不愿意教授的课。(Barrass,2002:257)。

沿着前卫运动,白若思(2002:25-39)确定了在中国跨越50年的三个清晰趋势:古典主义书法、新古典主义书法和现代主义书法。正如所料,古典主义与传统的价值观和样式相关,而新古典主义者试图复活和更新古代传统。现代主义书法的方法试图寻求更为激进的方法来构建书法的结构和内容。这些作品有一个共同的特点,就是将焦点放在一个汉字或一系列汉字上面,以此推动象形文字的边界,绘制出广泛的视觉效果。前卫运动与现代主义者有些矛盾,前者在推动观念和政治边界的同时,还保持书法的一些传统观念。

(张强)放弃了现代主义者所拥护的观念,这种观念认为,书法可以通过将汉字再风格化以及将它们艺术化的安排来重新激活,而不是用传统的直柱或线条的方式。有时,外国人误把书法挂错了,这提醒了张强,据说康定斯基的一幅作品的灵感来自于他在西方美术馆看到一幅倒挂的画。他认为,这加强了他自己更激进的论点,即不再需要在书法中包含有意义的文本,将为它发展成为现代艺术形式提供更大的空间。同时,他认识到说服中国人接受这个建议可能证明是一个漫长的“心理冒险”。(Barrass, 2002: 257)

很显然,张强看到了两条道路,他意识到在国家范围内自己的位置,但是他也敏锐地关注着更广阔的国际舞台。如同其他前卫艺术家一样,他寻求拓展视野,向传统提出挑战。张强的作品在国内外都颇有争议,但带来了不同程度的成功。自上世纪90年代中期以来,张强一直致力于合作,只与女性(通常是年轻女性艺术家和诗人)合作。早期的一个特别的练习就是当他的女合作者移动报纸时,他一边把头扭开,一边用画笔进行他的创作。通过这种努力,他觉得自己终于摆脱了传统书写的束缚。他的第一个十年项目《张强踪迹学报告A/B模型》(1990——2000年),是他与100个不同女性一起完成的。1999年,他与一位北京的时装设计师合作时,还直接将水墨书写在身着宣纸服装的女性合作者身上。再一次,这牵涉到他书写时把目光移开书写,因此导致了一种盲目的书写动作的发生。这项工作不可避免地引起了争议。

一些女权主义者指责张强是男权沙文主义;毕竟,张强一直明确地扮演着领导者的角色,他的画笔被看成是阳具的象征,他的女伴总是被降到次要角色。尽管张强一再声称自己从未与合作者有艺术之外的关系,但是庸俗的受众总是不可避免地朝这个方向联想。(Barrass, 2002: 259)

张强已经习惯了对这样批评进行辩护。从中国的背景来看,他的作品至少引发了争论。中国仍旧更多地保留了父权制,女权主义话语不那么明显。即使不这样看,艺术家指出,他只是合作者之一,他的女性合作伙伴也可以起主导作用,因此,他声称自己提出了一些关于自己温顺的身体和剥夺权力的问题。此外,这些表演的情感品质可以说根本与性别无关。白若思写道,他的一个助手,一位韩国家庭主妇,对他们合作的结果非常满意,她高兴地跳舞。她声称这段经历唤起了她对无拘无束的童年(2002:260)的快乐回忆。尽管如此,对于西方观众来说,他们的反应更复杂,也许大多数人感觉很不舒服,甚至愤怒。对于一个前卫艺术家来说,这样的回应可能是件好事,好像突破或违背了某些惯例。但是这些表演有些倒退,尤其是那些书法纸上写着女性的表演,尤其是那些坚持只和女性一起工作的表演。在他的一些出版物中,张强提到了艺术家伊夫·克莱因,他于1960年以“人类测量学”系列而闻名,这同样引起不同意见。对于克莱因来说,这是一个严肃的场面,试图打破艺术世界的某些“神话”。张强认为自己面临着一个类似的,如果说是当代的问题。他对书法在国际上的地位既充满激情又持怀疑态度。他对西方艺术的研究也促使他以同样的方式寻找奇观,以此来获得对作品的批判性关注,但可以说,这分散了他对书法标记制作细微差别的“阅读”的注意力。例如,他倾向于集中精力(有点“英勇”)数百米的绢质卷轴大型装置上。然而,正是这些作品的制作才更有价值,更有意义;这一点在他的“双面”书法(考虑如下)中变得更加明显。

双面书法,魏离雅与张强合作,重庆虎溪工作室,2010年2月

双面书法,张强与魏离雅合作,重庆虎溪工作室,2010年2月

张强性别观的问题之一是他对性别的明显二元解读,即“男性”和“女性”。他认为,他对与女性共事的兴趣是故意让自己与另一个人进行对话。多年来,他在众多场馆的艺术家演讲中都提到了这一点,实际上他赞同某种超越自我的道德禁令。当然,当代性别与荒诞话语更加复杂、微妙,导致了大量的误解与批评。然而,正如下面将进一步讨论的,张强正在探索一些更原始的东西,典型的是道教神话。他对“一”和“其他”的感受更多地反映在阴阳的交叉点上(活力与活力,正反两面),而不是具体表现在性别上。可以说,他的“双向”或“双向”书法在使我们摆脱性别问题方面更加成功。

双面书法是2009年张强与魏离雅合作完成的一个项目,在世界各地都有演出。作品的形式是这两个书法家同时画在一个绢质卷轴上,绢质卷轴垂直悬挂在两者之间。这种坚固但外观精致的半透明材料被捆绑在卷上,他们在工作时逐渐拉下。在演出过程中,他们完成了几百米的工作。最终的卷轴经常被装饰性地挂在场地周围,戏剧性地占据了空间(在某些情况下甚至在露天悬挂)。两位对话者的表现是富有诗意的,随着能量从平静的,被认为是标志性的转变为更加戏剧性的争斗,双方的“地形”式占据,决定何时展开新的卷轴是真正永远的不可言的,因此它而是变成了一种联合的行动。据张强(2009)所说,这种双向书写是对中国文学文化核心的中国书法“档案”或痕迹进行重构的尝试。通过书写的二重性来改变书写过程本身,同时仍然服从于书法的“实践”,导致不可预测的“符号”。按照张强的说法,工作过程包括战略性移动、清晰的目的性和图形的选择。接下来是通过流动性和自发性的获得的实践。反抗性的行为在这里都是无效的。(2010:26)。

丽贝卡·丰特与张强,泰特现代美术馆演出,2018年5月

把双向表演看成从有意识到无意识(或自动)书写的转变过程是很诱人的。这与巴拉斯在本文开头的评论相吻合,即西方抽象艺术的发展既影响了中国书法,也开启了对中国书法的一种解读方式。然而,这将是一个错误。我们可以认为,这是一种“结构主义”解读,或者更具体地说是一种解构主义的解读,由此,张强的前卫书法开启了一种“实用”的写作,就像德里达《语法学》(1974)中所描述的那样。2018年5月在泰特现代美术馆的演出有助于揭示这一点。作为泰特现代美术馆交流活动的一部分(泰特现代美术馆交流是一个有意建立的、用于参与艺术和社会参与的开放论坛),张强同意与公众(年轻人、老年人和所有性别)合作。作为其中的一部分,为了帮助建立参与的性质,他与西班牙艺术家丽贝卡·丰特一起表演。在这次活动之前,他们进行了一些对话,讨论不同的标记制作风格将如何互动,但很多都留给了他们表演的“时刻”。后来,在一次艺术家的谈话中,两人都表达了他们对表演中的所作所为的看法。丽贝卡·丰特表达了关于“故事”或转瞬即逝的图像的看法,这些图像通常是在她绘画时半自动地完成的。在她的例子中,她基于身体运动和表现主义来表达看法的。在紧张的交流中,张强表达了某种看法,他觉得在这种情况下工作是多么的辛苦,尤其是与那些没有受过书法训练的人合作。他建议与丽贝卡·丰特断绝联系,因为她没有通过“语言系统”来工作。对于表演的观察者来说,也许很难理解这一点,但是这些艺术家(通过翻译)的口头交流揭示了书写方法上的一个引人注目的差异,其方向完全不同。无论是从字面意义上的写作,还是从另一个文化哲学的角度来看,张强有效地传达了“书写课”(与列维-施特劳斯的《特里斯特的隐喻》恰如德里达(1974:101-140)所分析的)。

张强描述双向表演经历了经历三个阶段。首先是作者和观众之间的对话;其次是与自己内心深处“千百的孤独”的对话,这等同于与宇宙的对话;最后阶段是艺术不是艺术,或者至少是艺术毁灭的需要,允许漫无目的,达到“空虚”的空间,而什么也不表达。这种精神的最后阶段是难以达到的,但是应该从老子的《道德经》中理解:“道在其规律中什么也不做,所以没有什么可以做,……道从不用强力行事,但它却无所不能。”在彭宇(2015)《对中国留白绘画的检视》一文中,他特别提到“虚”的概念,虽然是一个复杂的术语翻译,但可以呈现为空。与中国的千物神话(道家万物相通的观念)相一致,彭宇将空描述为“关系的无向流动性”,进而提出“留白的虚无是关系的生产者和催化剂”(10)。这有助于进一步阐明张强的观点。

重要的是,在表演的三个阶段中,张强似乎需要一位志同道合或训练有素的伙伴,否则,卷轴另一端的参与会分散注意力,不能成为书写流程的一部分。这并不意味着两个表演者在“一起”工作,而是他们在同一个书写空间中工作。他所暗示的空虚,不是一个冥想的空间,而是一种批判性参与的形式。这是一个从结构上思考有关书写的“空间”。把画笔放在屏幕上,不是要释放自我意识,也不是要发展自己的高超品质。尽管如此,在另一方面,还是需要处理另一支画笔的事实。跨越可能性的“领域”,你必须在纸上分享,但同时要通过笔迹的“档案”。一支画笔为另一支画笔提供了生动的背景,反过来它又给另一支画笔的行为做出应答。这不单是身体上的接触。作为最高的结构、定向和编码的行为,书写是在一个表面上实现的,但它要经过修改,而这些修改虽然仍然是书法,但同时遵循一对原则。空虚是书写的目的。它是无:它也是无限的。因此,张强的策略是,除了消除汉字的结构外,还要将水墨画、装置艺术和概念艺术等各个领域结合起来。他不是简单地试图产生美丽的书法笔触,而是要赋予我们称之为书法或更一般地书写这一领域以新的意义。

太行山张强+魏离雅 开卷,2012年4月

在北齐书法大师僧安看来,山不仅仅是一种地理特征。张强与魏离雅的一百米书卷悬挂在太行山上,字面意思是让山在对话中,让峭壁和质地修改书法。当卷轴在风中飘动时,仿佛一幅巨大的文字掠过风景。

踪迹学

……当我们面对浩瀚的地球、恒星和外层空间时,一切都可以视为踪迹……当然,这是广义上的踪迹。也就是说,所谓踪迹,就是在我们视觉领域中看到的一切 。[……]运动中的物质之间的磨损或冲击似乎有着很大的不同。我们可以把这种物质看作一种踪迹。(张,踪迹学,2017,015)

在中国,正如白若思(2002:258)所阐释的,“最早的象形文字的灵感据说是来自于动物和鸟类的足迹或踪迹。”这是启示张强的“起点”, 可以将整个中国文化看作是一系列的踪迹:一些强烈,一些微弱,另一些则不可看到。张强(1996)用“踪迹学”这个词来概括他对艺术创作的见解,这种见解来自于踪迹的“宇宙”,这关键地引导他揭示出一种我们都可以分享的“共同的”文化。然而,尽管有足迹或踪迹的起源神话,张强采纳的观点与德里达使用的痕迹并无不同。

“踪迹的起源”,张强写道,“不是把痕迹看作生命形式……它在建立之初就有生命。”如果有,那么对于张强的“踪迹”就是起源;当一切都从起源命名时,踪迹将在此之前起源。这段话可以与德里达的论述进行比较:

痕迹是符号的不同形式。这是标志不存在的部分。换言之,我们现在可以把痕迹定义为缺席的事物离开其先前存在的场景后留下的符号。为了知道自己是在场,每个在场都带有缺席的痕迹,缺席就是它的定义。因此,一个原始的现在必须带有一个原始的痕迹,一个从未发生过的过去的现在痕迹,一个绝对的过去。(德里达,2005:XX)

那么,在张强的叙述中有一个关于德里达的本原书写的回应,不过,它并没有将将焦点放在“绝对的过去”上,是新生而不是缺席,这种隐喻是富有成效的。显然,作为一名艺术家,张强相信他可以通过物理的方式得到踪迹。当我们开始以这种方式理解张强的“进入”语言时,我们可以看到,白若思对中国书法主流的描述可能是缺乏的——的确,他接受了他的准确术语(古典、新古典、现代主义和前卫)“在中国没有得到广泛的应用”,而它们只是“试图理解问题以及来自不同方面的声音的有用工具”(2002:15)。问题是,我们仍然专注于传记和艺术历史框架,而不是将其作为哲学来深入探讨艺术实践。因此,用“前卫派”这个范畴来描述张强的作品是很方便的。反对任何这样的分类。批评家认为,张强的书法既不是表演艺术、观念艺术、抽象水墨画,甚至也不是当代书法。“想象一下”,他写道,‘踪迹学中的踪迹不是张强的艺术作品,也许是它是道士的标志和气味。”这个特殊的标志和气味,在感官上传达(观众)的幻想和自由想象'(九根针,2015:28)。

然而,在国内/国际框架下,这里仍然存在双重约束。张强对最早的象形文字的踪迹的兴趣与其说是关于造标记的“宇宙”有关,到不如说与中国书法走向国际有关。我们可以重新追溯/阅读张强的“起点”,白若思对此解释如下:

张强的出发点是,整个中国文化可以看作一系列的踪迹:一些强烈,一些微弱,另一些则不可看到。如果艺术界承认所有的艺术都是这些艺术产生的文化的痕迹,那么它或许可以建立一些共同点,从而摆脱关于前卫书法是应该被归类为书法还是绘画的无休止的争论。这一思路为张强探索笔墨在纸上留下的痕迹如何被看作“精神的痕迹”开辟了道路。(Barrass,2002:258)。

张强在泰特现代美术馆的“书写课”开始被拆解。一方面,他实践“书写”(来自中国书法的纪律与无纪律)保留了某种结构感,而且也让我们把各种线条看成是书写。这与德里达的观察是一致的,如列维-施特劳斯所描述的“画线”,南比克瓦拉的“几个点”和“锯齿形”的线条实际上是一种书写形式;一种超越了音标经验系统的书写。但是,书写的可能性正在困扰着我们。在这里,在活动中还是存在一种语言暴力,这是张强试图寻找语言的“空虚”避免的。他的书法表演让我们一瞥“一般性”的书写(在经验主义和暴力主义之前)。但是,在寻求将这种书写水平认定为“艺术”并使之合法化的过程中(尤其是作为全球化语境中的某种文化艺术形式),因为自身的文化范畴并附加上了起源神话,它们而变得负担重重,张强并不打算把这看作是静态的“起点”。

作者:冯洁/中国海南大学教授;苏尼尔·曼加尼Sunil Man.i/英国南安普顿大学教授,温彻斯特艺术校区校长。 译者:吴士新/中国艺术研究院研究员

工具书类

白若思,戈登,S。(2002)中国现代书法艺术。大英博物馆出版社。

作者的死与归:巴特、福柯和德里达的批评与主体性。伯克利:加州大学出版社。

Burke,S.,1998。

德里达,J。(1974)语法学,译。由Gayatri Chakravorty Spivak撰写。巴尔的摩:约翰·霍普金斯大学出版社。

德里达,J.,2005。书的结尾和写作的开始(207-225页)。牛津:布莱克韦尔。

Le Guin,英国,1998。老子:《道德经》。香巴拉出版物。

Marrati,P.,2005。起源与轨迹:德里达读胡塞尔和海德格尔。斯坦福大学出版社。

余P(2015)不确定地带:道家思想中的艺术、身体与政治。理论、文化与社会。

张强,2017,踪迹学,文化艺术出版社

Tracing Between the Mark

-Making of Roland Barthes and Zhang Qiang

(罗兰·巴特与张强的标记溯源)

Curators: Sunil Manghani and Feng Jie

This exhibition brings together the drawings of the renowned cultural critic, Roland Barthes, with the avant-garde, Chinese calligraphic work of Zhang Qiang.(此次展览汇集了法国哲学家罗兰·巴特的绘画作品,以及中国艺术家张强实验书法作品。)

For all the insights we have into Barthes’ critical oeuvre (even his love of writing as a physical, practical engagement with ink and paper), what is less known is that he sustained a practice of drawing and painting throughout the 1970s. A large collection of these works are held at the Bibliothèque nationale de France (BnF) in Paris, from which a selection is proposed for this exhibition (see below). The works are placed in dialogue and exchange with the work of Zhang Qiang, whose multi-volume publication, Traceology, documents a long-term project

to restructure the Chinese calligraphic ‘archive’ or traces, which lie at the core of Chinese literary culture. By altering the writing process itself, while still being subordinate to a practice of calligraphy, his work results in unpredictable ‘signs’. The working process, according to Zhang ‘, is made of strategic moves, definite purpose, and graphic choices. Followed by practice gained in fluidity and spontaneity’. There are notable connections to Roland Barthes’ important work in semiotics and post-structuralism, who developed an interest in what he referred to as the ‘enormous Text’ (beyond prescribed systems of significations), which is ‘written without interruptions, without origin, and without end’; and

which he later describes in terms of intensities and gradients of the ‘Neutral’; a term very much informed by East Asian philosophy and aesthetics.(尽管我们对巴特的批评作品(事实上,他通过水墨和纸的实际参与表达对书写的热爱) 有着深刻的了解,但鲜为人知的是,他在整个20世纪70年代都坚持绘画评论和绘画的实践。这些作品被巴黎法国国家图书馆(BNF)大量收藏、保存,从中选出的部分用于本次展览(见下文)。将这些作品将与张强的作品放在一起进行《对话和交流》,张强的多卷出版物 与《踪迹学》记录了一个长期的项目,以重构中国书法“档案”或“踪迹”,这是中国文字 文化的核心。通过改变书写过程本身,虽然仍然服从于书法实践,他的作品产生了不可预测 的“符号”。按照张强先生说法,这个工作过程是由战略性运动、限定性目标和图形选择组 成的,而且在流动性和自发性方面获得了有益的实践。这里,与罗兰·巴特在符号学和后结 构主义方面的重要著作有着显著的联系,他对他所说的“超级文本”(超出了规定的意义系统)产生了兴趣,即“书写不间断、不起源、不结束”;以及他后来用“中性”的强度和梯 度来描述这个词,这是东亚哲学和美学中常用的一个术语。)

... when we are facing the vast earth, stars and outer space, all can be taken as trace ... This is generalized trace, of course. That is, so-called trace is to see everything in our field of vision [...] Abrasion or impact between substances in movement appears to be in a tremendous difference. We can treat [this as a] superficial conclusion about such substances as a trace.

(

当我们面对广袤的地球、恒星和外层空间时,一切都可以被当作踪迹……当然,这是广 义上的踪迹。也就是说,所谓的踪迹就是在我们视野中看到的一切事物[…]运动中物质之间的磨损或冲击似乎有着巨大的差别。我们可以把[这个]作为物质是踪迹的初步结论。

– Zhang Qiang, Traceology (2006))

If I were a Painter, I should paint only colors: his field seems to me freed of both the Law (no imitation, no Analogy) and Nature (for after all, do not all the colors in Nature come from the painters?)

如果我是一个画家,我应该只画颜色:在我看来,他的领域已经摆脱了法律(没有模仿,没有类比)和自然(毕竟,大自然中的所有颜色不是都来自画家吗?)

– Roland Barthes par Roland Barthes (1977))

Despite Barthes having produced many hundreds of drawings over a decade, there is very little variation. Again and again, we see the same tentative, weaving lines of colour. He would restrict his palette to three or four colours and build up a collection of lines and marks. Some items show a deliberate play between writing and drawing. The majority of Barthes’

drawings are made of many undulating and interlaced lines, suggestive of a mixed-up bundle of long unfurled lines of writing, which, in places, are reminiscent of Asian calligraphy and brushwork. As Barthes, himself, writes of the brush as tool for writing, ‘it has its gestures, as if it were the finger; but whereas our old pens knew only clogging or loosening … the brush can slide, twist, lift off, the stroke being made, so to speak, in the volume of air’.(尽管巴特在过去十年里已经绘制了数百幅图画,但几乎没有变化。一次又一次,我们看 到相同的试探性的、编织的颜色线。他将他的调色板限制为三四种颜色,并建立一个线条和 标记的集合。有些项目显示了在书写和绘画之间有一个深思熟虑的过程。大多数巴特绘画是 由许多起伏交错的线条组成的,暗示着一束杂乱的长的未弯曲的书写线条,在某些地方,这 些线条让人联想到亚洲的书法和绘画。正如巴特自己所写的,画笔是书写的工具,“它有它 的手势,就好像它是手指一样;但是我们的旧画笔只知道它会堵塞或松脱……画笔可以滑动、旋转、提起,可以说,是在空气的体积里划出来的。”)

In looking at Barthes’ paintings there are echoes of the work of artists such as Mark Tobey and John Lantham (particularly his one second drawings), as well as Simon Hantaï’s early paintings incorporating writing, notably Peinture (Ecriture Rose) (1958–59). Bernard Réquichot’s paintings of illegible writing, André Masson’s automatic drawing and Cy Twombly’s allusive writing/drawing are each pertinent reference points, and indeed Barthes wrote key essays on each of these artists. A further point of reference is the poet Henri Michaux, whose strange ink marks/ characters offer a visceral consideration of the relationship between word and image. However, it would be wrong to make direct comparisons. Barthes is by no means an artist in the sense we would attribute to these aforementioned names. He does not relate to the canvas (or paper) as a support for a work in the way an exhibiting artist does; his mark-making does not portray the confidence of a painter, but instead betrays the gesture of a writer, bound by the paper and its margins, albeit free in this case to scribble, to ‘write’ in free form, without form.(

在看巴特的画时,其中存在对一些艺术家的作品的回应,如马克·托比和约

翰·兰瑟姆(特别是他的一秒钟的绘画)以及西蒙·汉塔的早期结合了书写的绘画, 最为明显的是佩因图尔的《玫瑰红》(1958-59)。伯纳德·雷·奎乔的难以辨认的文字画、安德烈·梅森的自动绘画和西·托姆布雷的暗示性书写/绘画是每一个相关的参考点,事实上,巴特为每一位艺术家写了重要的文章。另一个参考点是诗人亨 利·米肖,他的奇怪的墨水标记/字符提供了一个内在的考虑词和形象之间的关系。但是,这种直接比较是不恰当的。从某种意义上说,巴特绝对不是一位艺术家,我们 可以将其归因于上述的名字。他与画布(或纸)的关系并不是像一个展览艺术家那样 支持一件作品;他的标记并不是描绘一个画家的信心,而是出卖一个作家的姿态,这 种姿态被纸及其边缘所束缚,尽管在这种情况下可以自由地涂鸦,以自由形式或没有 形式“书写”。)

It is worth noting that among the holdings at the BnF are numerous sketches by Barthes that relate directly to Japanese ink painting and calligraphy (in a few cases deliberate attempts to copy from known woodblock prints), and also a series of two- or three-tone compositions

with formations akin to the Japanese rock garden. In Empire of Signs, Barthes reproduces a combined haiku and haiga painting by Yoko Yayu (1702–83). The scroll of paper presents a haiku written in ‘dancing’ Japanese handwriting. It is a poem about mushroom picking, which is underscored by a flourishing line drawn alla prima that we are told is a ‘wisp of straw, on which they string the mushrooms’. The pleasure in seeing this work for Barthes stems in part from the fact that he is unable to read the Japanese characters. The illustration is captioned in the book with two simple questions: ‘Where does the writing begin? / Where does the painting begin?’. We can consider the drawings a part of Barthes’ practice of Writing (understood in an expanded sense), and we can look towards the late lecture courses for some navigation. In an entry on colour in his lectures on the Neutral, for example, he notes how ‘the Neutral is difficult, provocative, scandalous: because it implies a thought of the indistinct, the temptation of the ultimate (or the ur) paradigm: that of the distinct and the indistinct’ (Barthes 2005: 51).(值得注意的是,在法国国家美术馆的藏品中,有许多巴特的素描与日本的水墨画和书法有直接关系(在少数情况下,故意尝试从已知的木版印刷品中复制),还有一系列两色调或三色调的作品与日本岩石花园相似。在《符号帝国》中,巴特复制了一幅由YokoYayu(1702-1833)创作的俳句和俳句组合画。这张纸的卷轴上写着一首用“跳舞”的日文书写的俳句。这是一首关于采蘑菇的诗,它用一条繁茂的线条来强调这一点,上面画着“一缕稻草,上面串着蘑菇”。看到巴特这部作品的乐趣,部分原因是他看不懂日文汉字。书中的插图有两个简单的问题:书写从哪里开始?/这幅画是从哪里开始的?'.我们可以把这些素描看作是巴特书写实践的一部分(从广义上理 解),我们可以看一下后面的讲座中的一些导航课程。例如,在他关于中立派的演讲中,他在一篇关于色彩的条目中指出,“中立派是困难的、挑衅的、可耻的:因为它意味着一种模糊的思想,终极(或乌尔)范式的诱惑:独特和模糊的思维”(巴特2005:51)。)

Barthes’ practice of drawing and painting – combined with a fascination with Asian philosophies and aesthetics (with many references, for example, to Daoism and Confucianism in his late lecture courses), as developed through wide reading as well as key visits to Japan and China – presents us with a unique opportunity to explore the work both in the context of China and the eminent Chinese visual art practice of calligraphy – which Barthes greatly appreciated. Here, the avant-garde practice of Zhang Qiang enables a very vibrant and spirited response to Barthes’ ideas and practice. It is tempting to read the performance work of Zhang as a shifting process from conscious to unconscious (or automatic) writing. This would fit with a remark by the Asian calligraphy scholar, Gordon Barrass, who notes that developments in Western abstract art have both influenced and opened up a reading of Chinese calligraphy. Yet, it would be a mistake. Rather, we can argue for a more ‘structuralist’ reading, or more specifically a deconstructionist reading, whereby Zhang’s calligraphy opens up a ‘practical’ engagement with writing in general, as accounted, for example, in Derrida’s Of Grammatology (1974) and Barthes reference to an enormous Text.(

巴特的绘画实践——结合对亚洲哲学和美学的迷恋(例如,在他后期的讲座课程中, 他引用了很多关于道学和儒学的资料),通过广泛阅读以及对日本和中国的重要访问, 为我们提供了一个独特机会来探索这两方面内容——在中国和中国著名的视觉艺术实验 书法,这是巴特非常赞赏的。在这里,张强的前卫实践使人们对巴特的思想和实践产生 了一种非常活跃和活跃的反应。阅读张强的表演作品是一个从有意识到无意识(或自动) 写作的转变过程,这很有诱惑力。这与亚洲书法学者戈登·白若斯(Gordon Barrass) 的一句话相吻合,他指出西方抽象艺术的发展既影响了中国书法的阅读,也打开了中国 书法的阅读之门。然而,这或许是一个错误。相反,我们可以主张更“结构主义”的阅 读,或者更具体地说是解构主义的阅读,张强的书法打开了一个“实际”的书写一般的 参与,例如,在德里达的《语法学》(1974年)和巴特提到一个超级的文本。)

The ‘origin of trace’, Zhang writes, ‘is not to review trace as life form... it has a life at the moment of establishment’. If anything, trace for Zhang is the origin of origin; when everything is named from an origin, trace will be originated before that. This can be compared with Derrida:

A trace is what a sign differs form. It is the absent part of the sign’s presence. In other words, we may now define trace as the sign left by the absent thing, after it has passed on the scene of its former presence. Every present, in order to know itself as present, bears the trace of an absent which defines it. It follows then that an originary present must bear an originary trace, the present trace of a past that never took place, an absolute past. (Derrida, 2005)(

张强写道,“踪迹的起源”并不是把踪迹当作生命形式来看待……它在建立之时就有了生命。如果有的话,张的踪迹就是起源,当一切事物都是从一个源头来命名的时候,踪迹就会在那之前产生。这可以与德里达相比:

踪迹是符号的不同形式。这是标志缺席的部分。换言之,我们现在可以把 踪迹定义为缺席事物在其之前存在的场景中经过后留下的痕迹。每一个存在,为 了知道自己是存在的,都带有一个缺席的踪迹,它定义了它。由此,一个原始的 现在必须有原始的踪迹,一个从未发生过的过去的现在的踪迹,一个绝对的过去。(德里达,2005))

There is an echo, then, of poststructuralist accounts in Zhang’s account, but rather than focus on an ‘absolute past’, the metaphors are productive, about nascence rather than absence. This is fitting in that, as an artist, Zhang believes he can physically access the trace. As we start to understand Zhang’s ‘entry’ into language in this way, we can see how Barrass’s account of the main trends in Chinese calligraphy are perhaps lacking – indeed he accepts his precise terms (classic, neo-classic, modernist and avant-garde) ‘are not widely

used in China’, and are merely ‘useful tools in trying to understand the issues and appreciate the different voices involved’ (2002: 15). By bringing Zhang’s work into direct engagement with Barthes’ own drawings we find we can approach key critical questions of the sign, the trace and the mark, from a new practical and international perspective. In this respect there is intended a new movement of critical thought. As such, the title of this exhibition is a play on Roland Barthes’ well-known book S/Z, which marked an important shift in his career from structuralism to post-structuralism; a shift from coded systems of signification, to more open, fluid forms of dissemination of meaning. Today, R/Z can come to mark a new situation of significations, of their exchange and flow.(那么,在张强的叙述中有一种对后结构主义叙述的呼应,但这些隐喻不是集中在“绝对的过去”上,而是关于新生而不是缺席的富有成效的。这很符合这一点,作为一名艺术家,张强认为他可以通过身体接触到这些踪迹。当我们开始以这种方式理解张强的“进入”语言时,我们可以看到白若斯对中国书法主要趋势的描述是如何缺乏的——事实上,他接受自己的精确术语(古典、新古典、现代主义和前卫)在中国没有被广泛使用,而仅仅是“试图理解的有用工具”,以及所涉及的问题和不同的声音(2002:15)。通过将张强的作品与巴特自己的作品直接接触,我们发现我们可以从一个新的实践和国际视角来探讨标志、踪迹和标记的关键问题。在这方面,有一种新的批判性思想运动。因此,本次展览的题目是罗兰·巴特著名的《S/Z》一书中的一出戏剧,这标志着他职业生涯从结构主义到后结构主义;从意义的编码系统到意义传播的更开放、更流畅的形式的转变。今天,“R/Z”可以标志着一个有意义的新情况, 它们的交换和流动。)

Taihang mountain scroll of Zhang Qiang and Wei Lia ’s calligraphy, July, 2014

张强/魏离雅 书法太行山卷轴,2014年7月

In Monk An’s view, the mountain is not a mere geographical feature. Zhang and Wei Lia’s one hundred meter calligraphic scroll hung from Tai-hang Mountain, literally involves the mountain in a dialogue, letting its crags and texture modify the calligraphy. And as the scroll blows in the wind, it is as if an enormous writing (and ‘R’)

that flits through the landscape.(

在僧安道壹看来,作为山不仅仅只是一个地理特征。张强/魏离雅的百米书法长卷悬挂在太行山上,字面上与大行山对话,让它的峭壁和纹理改变书法。当卷轴在风中吹动时,就

像一个巨大的文字(和‘R’)在风景中飞来飞去。)

Selection Rationale (Roland Barthes drawings)(选择理由(罗兰·巴特的绘画))

The proposed title for the exhibition R/Z is an obvious echo of Barthes’ seminal text S/Z. The ‘dividing’ line creates a three-part structure of Barthes, Zhang and the movement between; an intersection allowing for a range of responses, relations, differences and oscillations. As an echo of this three-part structure, the selection of works by Barthes is divided into three themes: (1) Signifier without the Signified; (2) De-composition; and (3) Neutral Specificity. These themes need not be explicitly stated in the exhibition itself, but they help inform the selection and curatorial process.

(展览的建议标题“R/Z”明显地反映了巴特的开创性文本“S/Z”。“分界线”创造了巴特、张强以及运动之间的三部分结构;允许一系列反应、关系、差异和振荡的交叉点。作为这三部分结构的回声,巴特作品的选择分为三个主题:(1)无所指的能指;

(2) 去构图;(3)中性的特殊性。这些主题不需要在展览本身中明确说明,但它们有助于通知选择和策展过程。)

Theme 1: Signifier without the Signified(主题1:无所指的能指)

Throughout his career, Barthes was concerned with the structures of language and writing and many of the artworks show an oscillation between script and painting. Sometimes this is an explicit display, as with the work reproduced at the end of his autobiography, which he describes as ‘the signifier without the signified’. The paintings can be viewed as both a move towards and an escape from structures of signification. As a practice sustained throughout the 1970s, the paintings can be viewed as an attempt to ‘outplay the paradigm’. The figure of the amateur is also significant. In Le Neutre, for example, Barthes makes reference to his practice as ‘marginal, [a] type of violon d’Ingres’. Making use of a range of mediums, from oils and acrylics to felt-tip pens and calligraphic inks, the works immediately evidence Barthes’ love of stationary. They appear as experiments, as exercises, as developmental and as spontaneous; and crucially their status as drawings, paintings, doodles and writing remains open to interpretation.(

在他的整个职业生涯中,巴特一直关注语言和书写的结构,许多艺术作品表现出了脚本和绘画之间的振荡。有时这是一种明确的表现,就像他自传结尾所转载的作品一样,他把自传描述为“没有所指的能指”。这些画可以被看作是朝着有意义的结构前进和逃避。作为一种贯穿整个20世纪70年代的实践,绘画可以被看作是一种“超越范式”的尝试。业余运动员的数字也很重要。例如,在《中性》一书中,巴特把自己的作品称作“边缘的,一种维奥隆·德安格尔类型的作品”。作品利用了一系列的媒介,从油、丙烯酸到毡尖笔、墨水,这些作品有力地证明了巴特对文具的热爱。它们表现为实验的、练习的、发展的和自发的;最重要的是,它们作为绘画、绘画、涂鸦和写作的地位仍有待解释。)

Theme 2: De-Composition(主题2:解构)

In Components of Practice, Victor Burgin refers to composition as ‘the corollary of framing’, against which he refers to his work (which draws upon a ‘panoramic scanning of the image’) as ‘acompositional’, by which he means ‘the contents of the moving frame are in a perpetual state of de-composition’. While Burgin’s work utilities precise methods to achieve this state of de-composition, Barthes’ works on paper present themselves in their own state of de- composition. For example, Barthes repeatedly renders a very deliberate and generous frame with the edges of the paper, yet this is never drawn but implied by the spacing of the mark making. We are left wondering whether the border emerges or is carefully staged throughout the process of drawing. Furthermore, just as Burgin eschews a parallax view in

his panoramic works, which means ‘there is no differential movement between foreground, middle-distance and background’, Barthes’ undercuts any clear sense of figure and ground. As we look at the works as de-compositional, we find it hard to determine their specificity. Overall, a consideration of spaces and frames (and their alternative alignments or decomposition) is common to both Barthes and Burgin – notably for example in their respective essays ‘Diderot, Brecht, Eisenstein’ and ‘Diderot, Barthes, Vertigo’; but also Barthes’ early essay ‘The World as Object’, which draws out an ‘aesthetic of silence’ pertinent to Burgin’s A Place to Read.(

在实践的组成部分中,维克托·伯金将结构称为“框架的必然结果”,并将其作品(基于“图像的 全景扫描”)称为“复合”,意思是“运动框架的内容处于永久的非构图状态”。虽然伯金的作品 使用了精确的方法来达到这种去构图状态,但巴特的作品在纸上呈现出自己的去构图状态。例如, 巴特反复地用纸的边缘画出一个非常刻意、慷慨的框架,但这不是画出来的,而是由标记的间隔所 暗示的。我们不知道边界是出现了,还是在整个绘制过程中被小心地分阶段。此外,正如伯金在他 的全景作品,意思是“前景、中间距离和背景之间没有差异的运动”,巴特的作品削弱了任何清晰 的形象和地面感。当我们把这些作品看作是非构图的时候,我们发现很难确定它们的特殊性。总的 来说,对于巴特和伯金来说,对空间和框架(以及它们的替代排列或分解)的考虑都是常见的—— 尤其是在他们各自的论文《迪德罗、布莱希特、艾森斯坦》和《迪德罗、巴特、眩晕》中更为明显; 同时,巴特的早期论文《作为对象的世界》描绘出一种与伯金的《读书的地方》有关的“沉默的美 学”。)

Theme 3: Neutral Specificity (主题3:中性特异性)

I go out to buy some paints (Sennelier inks) … In putting them away, I knock one over: in sponging up, I make a new mess … And now, I am going to give you the official name of the spilled color, a name printed on the small bottle… it was the color called Neutral (obviously I had opened this bottle first to see what kind of color was this Neutral [...] Well, I was both punished and disappointed: punished because Neutral spatters and stains (it’s a type of dull gray-black); disappointed because Neutral is a color like the others, and for sale (therefore, Neutral is not unmarketable): the unclassified is classified

– all the more reason for us to go back to discourse, which, at least, cannot say what the Neutral is.- Roland Barthes, The Neutral(

我出去买一些颜料(高级水墨)…把它们放在一边,我敲了一个:在吸干的时候,我弄脏了……现在,我准备给溅出来颜色一个正式的名称,一个印在小瓶子上的名字……这是一种叫做中性的颜色(很明显,我是先打开这瓶看看这种中性是什么颜色的[…]好吧,我既受到惩罚又失望:惩罚是因为中性的飞溅物和污点(这是一种暗灰色黑色);失望是因为中性是一种和其他颜色一样的颜色, 并且可以出售(因此,中性不是未经展示的颜色):未分类是分类的——我们有更多的理由回到话语中去,至少,话语中不能说什么是中立的。

——罗兰·巴特,中立派)

While Barthes is perhaps most often cited for his rumination on the temporality of the photograph, his lecture courses held at the Collège de France in the late 1970s give rise to an ethics not only of time, but also space. A figure repeated in both Comment vivre ensemble (1976-77) and Le Neutre (1977-78) is of a shoal of fish, as a pattern of fluidity preserving ‘tactful’ spaces between. As a formal consideration this relates to properties of Barthes’ art practice. His paintings develop what we might refer to as a ‘democracy of lines’, with the relationship between figure and ground frequently blurred and whereby mark making relates to space between one and another rather than space in relation to another. Barthes refers to the neutral as a transposing of structural concerns ‘to the “ethical” level’. His choice in pursuing a practice (and pleasure) of painting and drawing can arguably be understood as the means towards a de-structured space – both representationally and as a site of practice. Barthes once complained that in the cinema ‘you are not permitted to close your eyes’. We might consider the drawings produced by Barthes a place/space to inscribe his own associations; associations away from the usual structures of signification and power, somewhere where nothing happens.(

虽然巴特最常被引用的是他对照片的时间性的反省,但他在1970年代末在法国科尔格德法兰西 举行的演讲课程不仅导致了时间上的伦理的探讨,也产生了空间上的伦理探讨。在《如何一起生活》

(1976-77)和《中性》(1977-78)中重复出现的一个图形是鱼群,作为一种流动模式,其中保持了“富有策略”的空间。作为正式考虑,这与巴特艺术实践的性质有关。他的绘画发展了我们所说的“线条民主”,图形与背景之间的关系经常模糊,因此标记与彼此之间的空间有关,而不是与另一个之间的空间有关。巴特将中性的观点称为“将结构性关注转变为“道德”层面。他在绘画和绘画实践(和乐趣)中的选择可以被理解为通向一个非结构化空间的方法——既有代表性,也有实践场所。巴特曾经抱怨说,在电影院里“你不能闭上眼睛”。我们可以把巴特的绘画看作是一个地方/ 空间来铭记他自己的联想,一种与通常意义和权力结构背道而驰的联想,以及一个在没有发生任何事情的地方。)

《云自在书》NO.60

失重的裸体

——云自在书

朱鹏飞

公使人视之,则解衣般礴,裸。

君曰:“可矣,是真画者也。”

——《庄子-田子方》

书写指向结构,欲望指向裸体。而在场的唯有书写着的笔和观看的眼睛。在庄子看来,这样的观看是没必要的。“以神遇而不以目视”,因为结构比裸体更为本质,接近于空性的道。而欲望的目光却总是迷恋于裸体的表象,“所见无非牛者”巨大而坚固的存在,闭上眼睛才能恢复内心的澄明。“官知止而神欲行”,张强的AB互动书写模型选择背身盲写有些类似:

解牛之刀正是解构之笔,而牛身、舞动的女体、移动的宣纸、漂浮的丝绢,既是字体结构的书写载体,是消解的主体在象征界留下的在场踪迹,又是欲望模型生产和消费的剩余对象。这里没有真相,却有着时尚迷人的特质。书写主体正是在文字笔画的起讫使转之间,在语词能指的差异与重复之间,瞥见事物的空性。“荅焉似丧其耦”,一种原始的、物我无对的零度状态,让解构之笔(是分析的非凡操作性)得以进入的正是这一结构的逻辑裂缝。和所有的艺术事件一样,这样的空无状态只能从权力话语的符号体系中诗意地升起。因此,这一状态既是艺术的基本状态,也是艺术本身:合乎《桑林》之舞,乃中《经首》之会,从而实证了书写的在场。

如果没有转象和妙喻,书写的言说便无法技进乎道,抵达纯粹精神性领域;书写的形而上学运动就止步于某种已知的边界(不逾矩)而折返、而远离陌异性的他者场域。以戒(法)为师,以古人为师,碑帖规范便内化成了书写主体心之所欲的目标。因此所谓从心所欲者,只是这一礼法(古法)的自我实现,与当代无关,与自由无关。

从这个意义上来说,张强所谓书写的在场,“神性的在场”,仍有自我实现的嫌疑。在打散、重叠、扭曲的笔锋墨迹背后,主体仍可能自囚于已知的境界,在重复的自我指涉中掩盖欲望的真相。受制于肘腕指臂的生理局限和提按顿挫的书写性要求,散落的点画形态仍可见古典主义美学的残留。

因此,主体蝉蜕逃逸之后仍可能原路返回、转而认同这些古典主义的碎片,这些肌肉记忆的个体性残留,却力求在现代主义、抽象表现主义的话语中重建自身的主体性。这和哪吒割肉还母拆骨还父的意义不同,这是古典主义的现代变体,是巫术的当代形态。即使书写因此呈现了让人拍案惊奇的全部外在性,不可知、不可求、妙手偶得的神来之笔,严肃的批评者仍有必要保持审慎明辨的态度。

关键是笔,张强手中的笔,书写之笔,也是解构之笔。一个想象的菲勒斯意象,一个绝对的能指符号,在象征体系中它是权力意志,在身份政治中又是文人标识,在身体美学中成了性别差异。是主体借以实施其“理性的狡黠”的道具,是隐秘的欲望在想象界捕获的“神笔马良”。点石成金,指鹿为马。正是权力和艺术的交配,是枪杆子和笔杆子的合谋。于是,手执毛笔的张强以书写的姿势定义了书写的对象(客体),以绝对的能指符号标示了权力的对象(她者),以想象的菲勒斯意象揭示了欲望的对象(裸体)。这一切都先在于书写,是AB模型互动书写得以发生的逻辑前提,植根于当代中西文化的语境。不管合作的她者如何努力,如何出格,其自身的主体性都难以在权力话语的体系中建立,难以摆脱被观察者物化、被欲望客体化的窘境。

《云自在书》NO.65

即使在双面书法(张强+Liawei)中亦是如此。各执毛笔,相对而书,这种形式的绝对平等背后是主体的分裂和授权,是女性以男性的话语进行的对话和博弈。这是女权主义的困境,是缺失的菲勒斯与欲望的困境,与张强的个人立场无关。因此,张强所谓主体的消解只是主体的功成身退,以无为无待之心让一切自动发生,“吾以观复”。天地一剧场,万物皆刍狗。张强对书法文化和社会生态的理解无疑是最深刻的,张强踪迹学的艺术实践产生了重大的社会影响和学术争议。这争议的逻辑背后,反应出张强艺术学体系的深层次矛盾,是逻各斯中心主义的内在矛盾,是女性主体对于解构之笔这一能指的关键性缺失。因此,张强踪迹学的理论拼图仍缺失最后一块:对书写之笔的自我解构,对潜意识菲勒斯的自我清除。这便是“云书”。张强和丁斐斐在《云自在书》中如此描绘: 当被书写的对象脱离地面的时候,也告别了尘世书写,它由此变成了一种在空中的交合。这个时候的毛笔,伸向了无所傍依的空虚之中。凌空书写,变成了对于“神性”呼唤性触及,但同时却又是无从触及。而合作者在毛笔的上方,以各种柔软的雁皮纸,耿绢、矾绢在上面漂浮性地抖动的时候,它与毛笔的触及,也就变成了“巫术般的偶然”。

深谙中国书法史的张强如何穿越历史常识的迷雾,我们不得而知。他应该清楚,所有的书法都是书写在大地之上,桌几台案,简牍纸绢,都是大地的变体;所有的笔法都是在重力的作用下运行,点画撇捺,高山坠石;所有的字体结构都是在二维平面中展开,左右上下,重心平衡。

云书则反其道而行之,让书写的对象悬浮空中,如云自在,如水漂流,上下四维,随心而动,云卷云舒散聚无意。笔锋上举,无所倚傍,凌空挥写,有我无我一切随缘。合作者操纵所书之物的多维运动来代替或消解书写的运动,这是易位的书写,是反重力的书写,是失重的裸体进入灵性的高维时空,是物质与精神的逻辑反转,是肉体与色情的神圣超越!

泰卦,坤上乾下。乾阳上举,坤阴下载,《易-象》曰:“天地交,泰”。云书与泰卦卦象的偶合,恐怕也是作者始料未及的吧。不管是“神性的触及”还是“巫术般的偶然”,正是出离的自我突然被偶在性击中,唤醒。一种绝对他者的陌异性冲击着人类已有的视觉经验,新世界毫无预兆地降临了。书写进入外在性的他者场域,自然物性的场域。一个巨大的玄牝。

因此,艺术被重新定义了,一种超主体的原则正在取得胜利。传统文人的个体人格被无限消解,几乎撑不起一张虚无的画面,更不用说去介入社会和政治,关注现实人生。所以艺术的主体从精神回到身体,回到一种透明的空洞的物性原则,一种虚夸的政治态度——这是隐藏在社会景观后面性别和身份认同的政治逻辑,是一种以系统有效运转为最高利益原则的相互确认。这里无所谓平等,也没有所谓自由,也无所谓不平等和不自由,是对这两者的超越,一种超主体的政治原则,一个艺术的共通体,一个共通体的艺术。这种艺术的基本特征是以自然物性拯救当下人性(材料与肌理),以水墨现场消解身份焦虑(即兴的偶在),以玄牝意象解构菲勒斯崇拜(易位的书写)。艺术家的作品以艺术现场的方式呈现,是一个不断生长的开放的语音图像系统和文本系统,一个能不断衍生意义的踪迹隐喻,一个有开口有通道的玄牝意象。

艺术家前世今生的生命体验和六根八识的隐密知识在水墨现场中流露为心象的珠丝马迹,或隐或显,或真或伪。他总会在某个角落故意留下破绽,开一道口子透露出期待或柔弱的意思,诱惑着他者的进入。不管是射、砸、炒、涂还是别的什么更加阳刚的男性冲动,都只是一种诱惑的形式逻辑。在西方语境下,一个脱衣舞女的美丽胴体可以成功转化为一个完美的菲勒斯意象。

它的自足自慰激发一切欲念,又阻断一切欲念,使观察者在被阉割的焦虑中生起对力量的崇拜之情。但中国文化的逻辑中没有完美之物,唯有道性圆满自足。物是一种有缺陷的存在,即佛教所谓娑婆世界有漏之法。但正是水墨这种缺陷、这种物的不确定性、无常无我的本质,使水墨现场具备了意义衍化和文本生成的逻辑依据,而命名只是对这一逻辑充满焦虑的无谓反制。云书的合作者丁斐斐说她的书写“甚至可以不用拿笔”。这话我信。颇有庖丁“为之四顾,为之踌躇满志”的味道,也有项霸王“彼可取而代之”的气势。这是女性主体对菲勒斯的否定,对权力话语的僭越,对书写之笔的失能去势。让书写之笔回归纯粹的书写,书写着书写,正如欲望着欲望,一种指向自身的否定性运动。“千笔万笔,无一笔是笔”。书写不再通过某个中介去标示一种境界,一种在场,它就是这种境界、在场本身。“一阴一阳之谓道”,于是执笔的张强和“不用拿笔”的丁斐斐(不是菲勒斯的缺失,而是菲勒斯的否定)跨越了性别和身份政治的局限,回到一种乾旋坤转的自然状态,一种自足自在的物性原则,标示了一种崭新的精神灵性空间向笔墨纸砚的所有可能性全面敞开。这不是简单的身份认同和换位思考,也不是纸素材质的排列组合和形式构成,这是书写的升维!

用张强自己的话来说: “云书”甚至意味着“后绘画”时期的到来:所有的边界都将被打破,书画边界,行为边界,材料边界……它超越了“形式主义的风格样式”,甚至超越了自己“符号学意义上的个人化标识”,它将成为一次来自于东西方美学的真实交融与跨越……。

“云书”的书写是笔锋在运动的多维状态下,与运动的微空间之间的不规则撞击,所形成的最终结果。它是神经元记忆的沉淀,也是历史深层记忆的挖掘,同时还是神性的再度出场。它以材料的属性而超越材料,以笔墨的特征而脱胎笔墨,以视觉的肌理语言而超越言说……。这是“午夜的降神”。本文没有过多关注这些“云书”生成的视觉图像,这些笔迹墨痕,做纵横有象的深度解读。其中或有通幽之意,匪夷之思,既是不确定性的产物,也是不确定性本身。《系词上》“阴阳不测之谓神”。不测就是不确定。是事物的另一种可能,生活的另一个面向,是“午夜的降神”。

如果说在AB模型中,张强的盲写是对文字的解构,那么,云书之书便是对文字超越,在文字之外,正是意义的失落让意义凸显——一种当代性书写,或者说,书写的当代性,是主体对自身唯一性的确认,对艺术共通体中我之在场的确认!我在!这正是书写性的本质,时间性的本质,从此处出发,从切身贴己的那一点出发,向着陌异性的彼岸而去,向着绝对他者的外在性而去,却总是返回到自身,犹如面对镜像中的自己。

所以,书写的在场,便是我的在场。在GPS的数码坐标里,在AR拟真现场,在超主体的艺术共通体中,我拒绝堕落为一个无限抽象的点,一种虚构的在场。在水墨的太虚幻境中保留肉身与世界沟通的状态,有温度的状态。一种源于触觉的生命节奏和肉身记忆,一种心物两忘天人合一的神秘体验。对此张强非常肯定地说:“未来的混沌是创作的最迷人的状态。”

因此,所谓“云书”、“云自在书”,便不是传统书法对个体人格、胸襟气度的象征,不是玄妙之技对普罗大众的征服和教化,不是王羲之的《兰亭集序》。相反,它恰恰是书法的悬置,是实用技巧的剥离,是书写的当代变形——因为比书写更快速移动造成的时空弯曲。

另一方面,高分辨率的视觉呈现让所有的事物都纤毫毕现,传统书法所仰仗的最低限度幻觉消失了。一切变得如此透明,如此贴近,一种淫荡的透明和入侵——距离消失了。书写性的场景失去了其恰当的审美维度,神秘的,抒情的维度。因此,“云书”对书法的悬置正是为了拯救书法,而不是相反,对所谓笔法肆无忌惮地解构分析,不断放大,反复模拟。以至于比真更真,拟真。或者比丑更丑,畸形。众所周知,书法正在拟真和畸形的路上狂奔……

在书》NO.06

山东肥城人。现为中国省部级专家“两江学者”终身荣誉(2013),四川美术学院二级教授(2020),“卓越艺术人才计划”(2020-2023),校学术委员会委员(2002至今),世界实验书法高等研究中心主任,教育部人文社科项目评审专家,英国南安普顿大学温切斯特艺术学院客座教授,泰山学院当代视觉史高等研究院院长,《响堂山全集》学术委员会委员,《僧安道壹全集》主编,《郑道昭全集》主编。

学术与艺术代表作为“张强艺术学体系”四十卷,约700万字,2013年由文化艺术出版社开始出版。分为学术部分22卷,内容涉及视觉史元理论、中国画学丛书、中国本土艺术现代化丛书、艺术思想系列;艺术经验部分18卷,内容涉及张强踪迹学报告系列,双面书法、云自在书、文人新世代系列等。立项并完成“文化部九五规划——全国研究生教材”,教育部人文社科规划项目,重庆市艺术学科重点项目。作为学术主持,主研三项国家艺术基金等。目前正在进行《中古视觉史体系》的研究。

主持“中国坐庄——全球化与多元化视野之中的艺术史重构”国际艺术学高峰论坛(2016),“视觉史语境之中的‘汉字/书写’”全国学术研讨会(2017),“中国在场——国际艺术思想高峰论坛”(2017),主持“驭墨——威尼斯水墨周2018”国际学术论坛,主持“驭墨——布鲁塞尔水墨周2019”国际学术论坛等。主持“新金石计划”展览、工作坊、研讨会(2018威尼斯、2019布鲁塞尔、2020布鲁日)。出席“第三十四届世界艺术史大会”主题发言,并收入论文集(商务印书馆2019)。

为伦敦大英博物馆首位当代艺术表演者(2002),在英国泰特现代美术馆首开个人工作坊(2018),系意大利威尼斯拉古纳大展“艺术机构特别奖”得主(与Lia WEl合作2012);《库艺术》2015年年度艺术人物;《亚洲艺术》2016年度艺术人物;《艺术印象》2016与2017连续年度艺术人物。2017年获“2017海南国际艺术大展暨“中国在场”国际艺术论坛”之“思想先导大奖”。

“物”的生长

——第一届新金石艺术展

The growth of things

—The first New Epigraphy Art Exhibition

Academic host:Zhu Qingsheng、Wang Duanting

Executive curator:Zhang Jihua

Academic director:Li yi、Zhao Xudong

参展艺术家:丁立人、王冬龄、李秀勤、张永见、何崇岳、刘彦湖、张强、班陵生、靳卫红、慕辰、鲁大东、张目达、滕家琪(按年龄排序)

Artist:Ding Liren、Wang Dongling、Li Xiuqin、Zhang Yongjian、He Chongyue、Liu Yanhu、Zhang Qiang、Ban Lingsheng、Jin Weihong、Mu Chen、Lu Dadong、Zhang Muda、Teng Jiaqi

学者嘉宾:辛德勇、郑岩、杨大伟、冯波、张曦、李修建、常培杰、丘新巧 、王文超、吴天、张钟萄

Scholar guests:Xin Deyong、Zheng Yan、Yang Dawei、Feng Bo、Zhang Xi、Li Xiujian、Chang Peijie、Qiu Xinqiao、Wang Wenchao、Wu Tian、Zhang Zhongtao

学术论题

论题一 书象·身体·信仰·生长:“物”与中国的现当代艺术

主讲人:参展艺术家、学者(圆桌论坛)

主持人:王端廷(中国艺术研究院)

论题二 “物”的现象学:从海德格尔到马里翁

主讲人:陈辉(中国人民大学)

主持人:赵旭东(中国人民大学)

论题三 阿多诺美学理论中的“物性”

主讲人:常培杰(中国人民大学)

主持人:李修建(中国艺术研究院)

论题四 “物”的伦理学位置

主讲人:张曦(厦门大学)

主持人:张钟萄(中国美术学院)

论题五 人类学与“物”的研究

主讲人:赵旭东(中国人民大学)

主持人:李修建(中国艺术研究院)

论题六 从物到系统:科技艺术与公共艺术的隐秘联系

主讲人:张钟萄(中国美术学院)

主持人:常培杰(中国人民大学)

论题七 中国人的宇宙观念及迹化 —— 篆刻·文字·建筑

主讲人:刘彦湖(中央美术学院)

主持人:张强(四川美术学院)

论题八 世界实验书法:一种新的艺术史谱系

主讲人:张强(四川美术学院)

主持人:朱青生(北京大学)

论题九 汉碑与尧都

主讲人:辛德勇(北京大学)

主持人:赵旭东(中国人民大学)

论题十 六舟和尚的锦灰堆——十九世纪的中国“现代艺术”

主讲人:郑岩(北京大学)

主持人:张强(四川美术学院)

展览阐释维度

“书象” 丘新巧主持

指向传统知识及艺术传播与转移的观念系统

“身体” 李修建主持

指向人与物的互动中发生的德性及政治修炼

“信仰” 吴天主持

指向当代人类城市空间里的生活情状

“生长” 张钟萄主持

指向艺术家们面对人类历史、当下,及未来而生产的思想方法及创作形式

“地方志” 杨大伟主持

指向儒家文化发源地的学者及艺术家对于“礼”之“器物”的重新审视

(说明:论坛及讲座时间待定。线上线下结合。敬请关注!)

策展小组:韦国、孙峻、狄东占、刘乾、陈工布、徐辞、张孜伟、周世旭、刘迪、刘忆辰

展览设计:蔡晓文、陈浩、张毅

主办:中国人民大学人类学研究所、济宁学院、济宁城投控股集团有限公司

承办:济宁学院美术系、NAA中心、新金石学研究所、济宁美术馆

时间:2021年9月18日下午15:00开幕

展期:2021年9月6日—2021年10月10日

地点:济宁美术馆 山东济宁市任城区运河路140号